por Marisol Oviaño

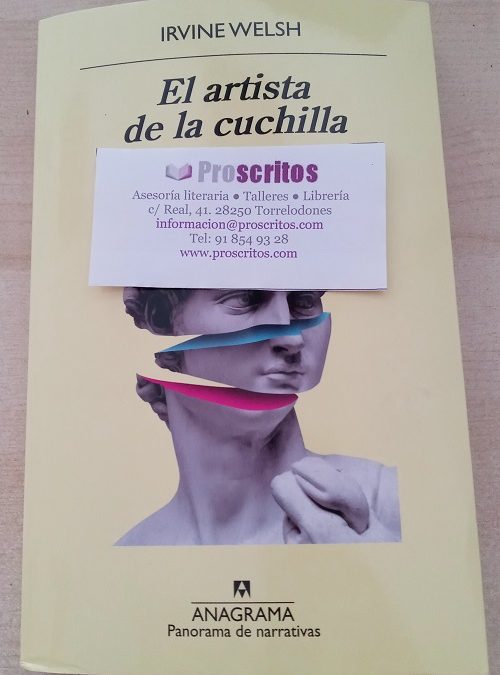

He de confesar que pensé que Irvine Welsh ya no podría exprimir más a los personajes de Trainspotting, y recibí el anuncio de que Anagrama sacaba El artista de la cuchilla con cierto escepticismo. Pero Welsh tiene mucho oficio y plantea cuestiones muy interesantes.

Begbie, el psicópata violento de Trainspotting, se ha reformado en la cárcel gracias a la arteterapia y ha aprendido a convertir su rabia en arte. Ahora vive en California con su joven mujer americana y sus dos hijas, convertido en escultor de éxito y amante hombre de familia. Pero su hermana, con quien hace muchos años que no habla, le llama para informarle de que han asesinado a uno de sus hijos; y él regresa a Edimburgo para asistir al funeral.

El artista de la cuchilla comienza con el encontronazo que Begbie —que en EEUU se llama Jim Francis—, su mujer y sus hijas tienen en la playa con dos delincuentes peligrosos.

«Puto lisiado», ruge Coover mientras enfunda el arma. Jim se detiene un segundo, toma aire lentamente y sigue andando. Los dos tipos comparten una risa de mofa, pero con un matiz de alivio al ver que el hombre que los encaraba se alejaba. No es solo su complexión fuerte y su actitud, indicativa de que sería capaz de luchar a muerte para proteger a su familia. Hay algo en él: el tejido cicatrizante de su cuerpo y sus manos, como si hubiese querido ocultar un enorme tatuaje; las delgadas pero profusas marcas en la cara; pero, sobre todo, los ojos. Sí, concluye Santiago, son la prueba de que él pertenece a un mundo distinto al habitado por la mujer y las niñas.

Begbie lleva a sus chicas a casa para ponerlas a salvo y Melanie, su mujer, le pide que llame a la policía. Pero él opta por volver a subirse al coche y marcharse, con lo que Welsh siembra en nosotros la duda de que el protagonista haya cambiado. Cuandov Begbie/Francis regresa, le confiesa a su mujer que no ha llamado a la policía y que ha prendido fuego a la furgoneta —vacía— de los malhechores. Pero nosotros, que le conocemos bien , sospechamos que miente. Sospecha que se acrecentará cuando, ocho capítulos más tarde, nos enteremos de que uno de los dos hombres que acosaron a Melanie en la playa ha aparecido muerto.

Welsh mantiene nuestra intriga gracias a la manera en la que va suministrando la información: a cuentagotas y en el momento en el que más beneficia a la trama. Además, lo hace a través de tres puntos de vista. Un narrador omnisciente nos va contando las peripecias de Begbie/Francis y también las de Melanie —6 capítulos que aparecen bajo el subtítulo de La pareja de baile—, que se ha quedado en California y ha cometido el error de llamar a la policía. Y, además, en los 5 capítulos recogidos bajo el subtítulo El repartidor, el propio Begbie nos cuenta en primera persona episodios de su infancia que ayudan a comprender mejor al personaje. (También incluye esta primera persona en el segundo capítulo de La pareja de baile, para contarnos cómo conoció a Melanie en la cárcel).

Jim Francis es un hombre nuevo, pero cuando aterriza en Edimburgo comprueba que allí solo recuerdan al violento Frank Begbie y esperan, e incluso exigen, que actúe como tal. Pero él hace lo que haría cualquier honrado ciudadano: se presenta en comisaría para ver si tienen alguna pista sobre quién es el asesino de su hijo Sean— que era un yonqui— y entiende entonces que no hay mucho interés en investigar el caso.

«Perfecto», dice Frank Begbie. Ya sabe de qué va el rollo. La policía no va a poner el empeño necesario para encontrar al culpable. Y, para su propio desaliento, ahora ni siquiera se lo reprocha. Sean, al igual que él mismo, debía ser un bala perdida desde hacía tiempo y seguro que andaba metido en líos de todo tipo. ¿Por qué preocuparse por esa clase de gente? Mejor dejarlos a su aire y que se maten entre ellos. Por mucho que se nos llene la boca de discursos vacíos y pusilánimes, lo cierto es que hemos dejado de lado la democracia, la universalidad y la igualdad a ojos de la ley y, de facto, hemos aceptado una visión del mundo jerárquica y elitista. Los que están abajo no importan, siempre que se amenacen entre sí y no a los de arriba o a los turistas, que son fuente de ingresos. Sus propios hijos, Sean, Michael y River, este último de su exnovia Kate (a quien prácticamente olvidó nada más comenzar su largo encierro, justo antes de que el niño naciese, y a quien dejó estando aún en la cárcel), no tienen ninguna importancia para él. ¿Cómo se los puede comparar con Eve y Grace, nacidas de una madre culta y en circunstancias favorables? Uno siempre apuesta por el purasangre, no por un caballo de tiro. Si segrega a su propia prole, ¿cómo va a condenar a la policía por su falta de interés cuando seguro que hay por ahí algún turista al que han robado la cartera?

Sin embargo, muchos de sus antiguos conocidos están convencidos de que a Sean le asesinó un tal Miller, un nuevo señor de la guerra al que temen incluso los capos de toda la vida. Pero Bergbie se limita a escuchar y a explicarles que él ya no es el que fue, y ahí es donde radica una de las cuestiones más interesantes de la novela: el protagonista ha dejado de agredir a la gente y ha aprendido a canalizar su ira esculpiendo retratos de famosos a los que mutila sin piedad. Ahora es rico y tiene un hueco en el panorama artístico, pero ¿puede un violento psicópata cambiar?

«Mi talento era hacer daño a la gente, a eso es a lo que di rienda suelta, al deseo de herir a otro ser humano». Frank se lleva la taza de café a los labios. Está caliente y le quema, así que sopla. «La sociedad está podrida, yo solo le doy a los tarados lo que quieren. Eso no me convierte en una persona con talento; mi único mértio es observar las debilidades y deseos retorcidos de los demás».

Otro de los alicientes que nos ofrece Welsh es la nueva mirada de Begbie sobre la realidad. Ahora nada en la abundancia, está casado con una mujer joven, culta y guapa, tiene dos preciosas niñas, vive en una gran y elegante casa junto a la playa, es un artista de reconocido prestigio y sus amigos son gays tan ricos como él. No puede evitar comparar lo que era y lo que tuvo con lo que es y lo que tiene; lo que sentía entonces y lo que siente ahora.

«Nuestro hijo, Frank, nuestro Sean, ¿no piensas hacer nada? ¡Alguien ha matado a nuestro hijo y te vas a quedar tan pancho!».

«Nos vemos», dice, y se levanta para irse. Era un patrón conocido. Se dedicaban a condenar su violencia entre susurros con aquellas expresiones amargas y funestas hasta que algún cabrón los jodía y querían que el menda le diera su merecido: entonces se convertía en el gran héroe. Manipulación. Lo había discutido todo con Melanie, y con su mentor, John Dick, el oficial de prisiones. A todos les venía bien que él fuese así. Les sigue viniendo bien. Tiene que dejarlos aquí en Edimburgo. Pueden cerrarle la puerta en las narices o estrecharlo en sus hipócritas brazos, da igual: los dejará a todos atrás.«Encuentra a quien lo hizo y hazle daño, Frank, eso se te da bien», grita tras él.

Eso detiene su marcha. Se vuelve para contemplarla.«Me parece que te di alguna paliza que otra. Una vez cuando estabas embarazada de él», dice Frank. «Eso no estuvo bien.»

«¡Bueno, ya es un poco tarde para disculparse!»

«¿Quién se está disculpando? Estuvo mal», reconoce, «pero no siento haberte hecho daño a ti en concreto. Me resulta indiferente. Como siempre. No tengo conexión emocional alguna contigo. Así que ¿cómo puedo sentirlo?»

«Soy la madre de nuestros… serás…», tartamudea June, para explotar después. «¡No tienes conexión emocional con nadie!»

«La ira es una emoción», dice Franco; abre la puerta y se va.Baja las escaleras y sale a la calle hacia la parada de autobús. Piensa en las noches en la cama con June, en su rubor de deseable juventud, en su cuerpo esbelto y firme, tan excitante como el insolente látigo de su flequillo, y aquella manera de mascar chicle como una guarrilla que lo irritaba y lo ponía cachondo a partes iguales. Sin embargo, no recuerda haberla acariciado ni una sola vez. Sólo habérsela follado a lo bestia.

En su bolsillo hay dos teléfonos; el Tesco está frío, duro y muerto. Lo aparta y aprieta con dulzura el pulido iPhone estadounidense. Piensa en Melanie, en hacer la cucharita con ella por la noche, en su olor, en el pelo rubio haciéndole cosquillas en la nariz. En la marca de nacimiento en forma de hoz que tiene en la muñeca. En el amor que fluye de la piel de sus cuerpos como sangre. En que ella es su punto débil. En que si alguien quería asestarle una puñalada, lo haría a través de ella. Iría directo a donde el amor lo había ablandado.

Casi sin quererlo, Begbie irá sabiendo más sobre el asesinato de Sean, por el que no siente nada; cada vez más asqueado por la que fue su antigua vida. Y no os cuento nada más porque no quiero reventaros la novela, que resulta trepidante y, además, consigue que te preguntes si su autor cree en la capacidad de rehabilitación del arte y, sobre todo, del amor. Sólo añadiré que la escena final nos da una pista de que la saga de Trainspotting no acabará aquí: con ella Welsh encontró un filón.

(Si no leíste Trainspotting en su día, te recomiendo que lo hagas antes de leer esta novela. O, cuando menos, que veas las dos películas).

Comentarios recientes